Estaba escondido en medio de la selva y arropado por verdes arrozales escalonados. Las palmeras colgaban desde lo alto y los búfalos de agua retozaban en el barro. Allí, en esa ubicación idílica a ocho horas en autobús desde Makassar, la capital de Sulawesi, descansa el pueblo de Tana Toraja, en Indonesia.

Texto, fotos y vídeo: Irene Garcia

(Una vida de aventuras)

Eran las 5 de la mañana y las primeras luces del día comenzaban a dotar de vida Tana Toraja. Los tongkonans, unas inmensas casas en forma de barco, se erigían firmes y lucían ristras de cuernos de búfalos. Estas construcciones tradicionales emulan las primeras casas de los ancestros, que llegaron en barco desde islas más lejanas. Los primeros pobladores seguían costumbres animistas, que más tarde mezclaron con el cristianismo durante la colonización holandesa, así que lo típico es ver iglesias junto a tongkonans.

Las casas son de techos gruesos de bambú, suspendidas a varios metros de altura sobre pilares, fachadas pintadas a mano con motivos animales y un búfalo de madera que corona la entrada. Aquí conviven todos los miembros de la familia, incluso los difuntos.

Su curiosa celebración de la muerte llama la atención a muchos turistas, que se desplazan a este pueblo con la intención de acudir a un funeral. En la cultura tradicional toraja, cuando alguien muere, sigue “viviendo” y compartiendo espacio con el resto de la familia. Se sienta al lado en las comidas, presencia alguna boda e incluso duerme con el viudo o la viuda. Algunas familias conviven con el difunto durante años para poder reunir el dinero suficiente. Se suelen celebrar dos ceremonias para enterrar a sus muertos, una justo cuando fallece, y otra cuando la familia está económicamente preparada.

Un funeral toraja puede llegar a costar 100.000 euros, pues se sacrifican como mínimo 24 búfalos. Los búfalos se crían para este tipo de celebraciones y suelen costar unos 3.000 euros, aunque los búfalos albinos son más caros. Durante la celebración también se sacrifican cientos de cerdos y gallinas y acude gente de pueblos lejanos. Las familias toraja son muy numerosas, ya que los hijos son los que se encargan de pagar el funeral de sus padres; muchos de ellos se van a trabajar fuera para ahorrar dinero durante toda su vida; no es de extrañar que el 75% de los ingresos de la región provenga de las familias que trabajan fuera.

A través de una carretera ruinosa y empinada como una montaña rusa, en la selva más espesa, se llega al pueblo de Nanka. Cuatro casas se disponen en forma de cuadrado con un espacio en el centro. La gente se sienta en diferentes zonas según su estatus social, los jefes en el centro. Algunos visten con una tela negra, pero todos ríen, beben y festejan la muerte. El difunto preside la escena desde lo alto, en una especie de balcón. Su foto, frente al colorido ataúd de forma redondeada, mira a todos y cada uno de los asistentes. Mientras, en medio de la plazoleta tiene lugar el sangriento sacrificio. Los gritos de los cerdos, colgados de la patas en palos de bambú, se entremezclan con el jolgorio de la fiesta. Los charcos de sangre riegan el contenido de los estómagos de los animales que yacen tendidos en el barro. Tras horas de matanza, el jefe con micrófono en mano, procede a repartir la carne entre todos los asistentes. Los niños corretean por medio de las pieles ensangrentadas y juegan a arrancarles el rabo a los búfalos descuartizados. En pequeñas montañas cárnicas separan los cuernos, que más tarde lucirán en la entrada de sus casas, los corazones, las patas, costillas, etc. Un único superviviente, que mira los restos desparramados de sus compañeros con desconcierto, es subastado para donar parte del dinero a la iglesia.

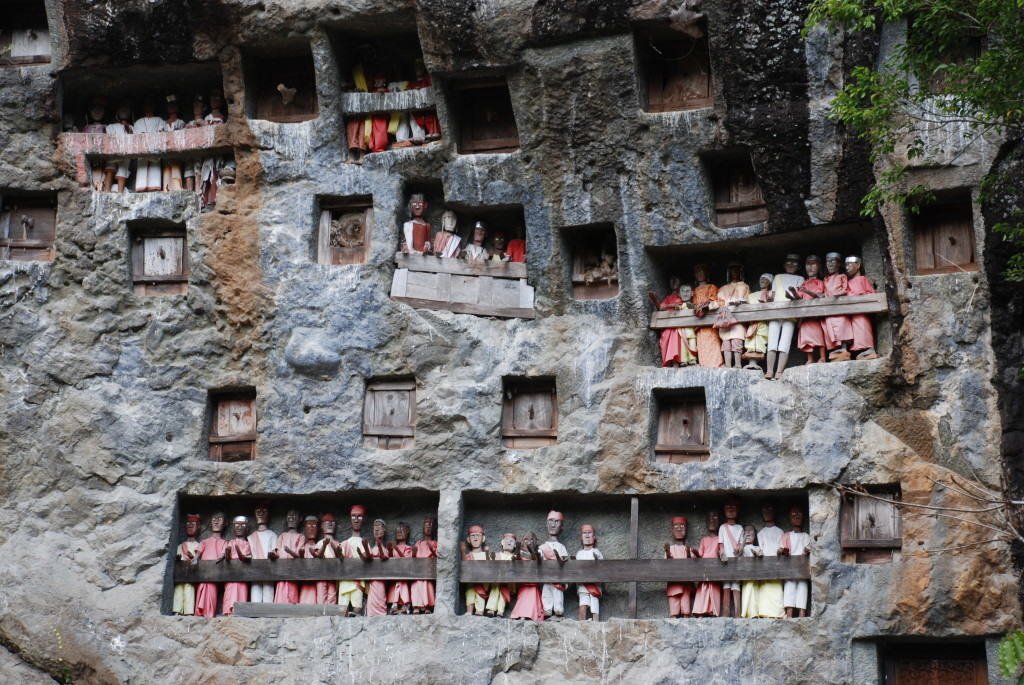

Estas celebraciones pueden durar varios días, y terminan cuando llevan al difunto a su tumba. Los toraja excavan, con martillos rudimentarios, las verticales rocas de cuevas o precipicios para introducir dentro al difunto. Sellan la entrada con una puerta de madera y visitan el lugar a menudo. Le llevan cigarrillos, paraguas, biblias e incluso ventiladores. Este tipo de tumbas en la roca vertical albergan varios miembros de la misma familia, a modo de panteón. Fuera, los tau tau, miniaturas del fallecido talladas en madera y vestidas con sus ropajes, custodian la tumba.

Otros toraja, suspenden en el aire los ataúdes con forma de barco o búfalo y los sujetan con dos maderas; al cabo de los años los ataúdes caen contra el suelo y los huesos se desparraman. Sin embargo, cuando un niño fallece, se hace un hueco en el tronco del árbol Tarra y se coloca allí en posición de embrión. Se cree que la savia blanca del árbol alimenta a los pequeños y éstos siguen creciendo a pesar de estar muertos.

Sólo unos pocos toraja, cinco familias, siguen la tradición de los rante. Se lleva a cabo el mismo procedimiento ceremonial: embalsamamiento, sacrificio y enterramiento; pero además se coloca un enorme megalito en la parte central del tongkonan. El rante, al igual que los tau tau, son panteones familiares y conllevan un sacrificio de hasta 537 búfalos por megalito, es por esta razón que solo los nobles tienen acceso a las tierras y hoy en día es una tradición que se está perdiendo.

Los toraja consideran que cuando alguien muere, éste alcanza el paraíso y se convierte en semidios; después vuelve para proteger a su familia. Inculcan estos valores a los más pequeños, quienes tienen claro que deben ahorrar toda su vida para costear el funeral de sus padres, tener muchos hijos que les paguen el suyo propio y de esta forma proteger a la familia. Un bucle sinfín.

La muerte, el principal modo de subsistencia de Tana Toraja, es su fuente de vida. Todo el movimiento en torno a un funeral activa la economía de la región y para más inri la muerte no entiende de crisis. Las montañas las habitan los muertos y los árboles tienen pequeñas puertas que velan cadáveres de bebés fallecidos prematuramente. Las sangrías públicas son motivo de festejo y alegría y de los ataúdes cuelgan huesos y cráneos desvencijados. Una cultura tan lúgubre como hermosa, que se ha convertido en el reclamo turístico de Sulawesi.

Niño de la tribu Mursi, en Etiopía (foto: Ignasi Rovira)

El aire azota suavemente mi cara a medida que avanza el 4x4. Estoy en Etiopía, en medio de la sabana africana, rodeada de especies que jamás pensé que vería frente a frente, esto es un regalo. El camino, a menudo solitario, me brinda paisajes fascinantes pero este momento es el más especial. El todoterreno, que avanza impasible, levanta un polvo tostado, casi rojizo, que se suspende lentamente mientras los últimos rayos de sol del atardecer se cuelan entre los diminutos granos. Es cierto que los atardeceres de África son de los más bellos del mundo, el sol, en su último suspiro, colorea la inmensidad de la sabana y la dota de una nueva identidad. Todo se vuelve naranja y solo se distinguen a lo lejos las siluetas de las enormes acacias y de algún ave que sobrevuela el paisaje que se nos abre en nuestro viaje a Etiopía.

Texto: Irene Garcia

(Una vida de aventuras)

El mismo ambiente polvoriento emborrona las zonas semidesérticas donde se hallan los poblados de las diferentes etnias etíopes. Hamer, Mursi o Benna son algunas de ellas, y aunque comparten muchas tradiciones son completamente diferentes, e incluso rivales.

En la lejanía se distinguen unas siluetas altas y delgadas, pero a medida que me adentro en la inmensidad más profunda de la sabana, vislumbro un poblado vallado con ramas y troncos y unas humildes chozas de paja con un corral al costado. En aquella parcela en medio de la nada todo permanece puro e incólume. De pronto, las alargadas siluetas se acercan curiosas con una sonrisa de oreja a oreja y comienzan los primeros intercambios de palabras. Al mismo tiempo varias aves multicolores sobrevuelan la aldea mientras cantan una repetitiva melodía. Una algarabía de silbidos que resuenan hasta en el lugar más recóndito del poblado.

Mis ojos, asombrados, van de un lado para otro buscando elementos distintivos de aquellos grupos étnicos. Las mujeres hamer adornan su pelo con barro y grasa animal, lo cual les proporciona un color ocre característico, mientras que los hombres marcan sus cuerpos con escarificaciones. Las mujeres mursi alargan su labio inferior de una forma sobrehumana y colocan en el espacio que queda, un platillo de barro para identificar su posición social, cuanto más grande es el plato, más influyente es la mujer. Los benna cuidan con mucha dedicación su peinado y recubren su cabeza con una especie de gorro de barro, llama mucho la atención verlos siempre con un taburete cerca, y es que lo llevan por si tienen que echar la siesta para no destrozar su look; aunque una de las características más impactantes de esta etnia, que comparte con la Hamer, es su tradicional “Salto del Toro”.

Todos los miembros de la tribu saltan de alegría y hacen sonar unos enormes cascabeles que cuelgan de sus ropajes. Las faldas de las mujeres, de piel de vaca, lucen colores vivos que muestran orgullosas mientras adornan sus cuerpos con pulseras, collares y pintura corporal. El ruido de los cascabeles y trompetillas no cesa ni un segundo, es un día de celebración y alegría. Los hombres agarran a los toros por los cuernos y rabos, no sin esfuerzo, para hacer una hilera que pocos segundos después saltan los jóvenes de la tribu. ¡Vaya! Aquello es como una olimpiada africana, de un solo salto y sin apenas utilizar las manos atraviesan la fila de ganado y con ello entran en la edad adulta, un salto social que les permite contraer matrimonio y formar una familia.

Entre tanto revuelo, los más pequeños del poblado se desternillan de risa al verse reflejados en el visor de la cámara; sus caras son una mezcla de alegría y desconcierto. Al cabo de un rato se marchan y vuelven con más amigos para seguir con las risas.

Carnaval de sabores

Si por algo se conoce un país es por sus mercados, y en Etiopía hay cientos de ellos. El bullicio y el colorido son el factor común, mientras que sus visitantes y productos son tan variopintos como etnias se juntan alrededor de esos focos económicos y culturales. Nada más poner un pie en el mercado, un intenso aroma a especias y a ganado llama mi atención. A pesar del calor, avanzo sin rumbo fijo de puesto en puesto y me cruzo con mujeres que cargan sacos de cereales en la cabeza con cuidado de no pisar las verduras expuestas en el suelo. Los colores envuelven el lugar dotándolo de un aspecto mágico y brillante y los olores cada vez son más intensos. El olor a jengibre, cilantro y chili impregna el ambiente, ¿de dónde proviene ese aroma?, olfateo el apetecible rastro hasta dar con un pequeño puesto de comida. Un hombre alto y vestido con vaqueros pide al chico del otro lado del mostrador algún plato etíope que soy incapaz de descifrar; entonces el hombre del mostrador me mira esperando una comanda, así que utilizo el idioma internacional y señalo al chico de los vaqueros: “quiero lo mismo que él”. Al cabo de un par de minutos estoy degustando injera, un pan muy fino, de sabor agrio pero especiado y realizado con harina de teff. Este pan se utiliza como plato donde se ponen los alimentos y se come pellizcando trozos, a modo de cuchara. Encima se acompaña con doro wat (pollo en salsa), messer wat (lentejas), sega wat (cordero), shiro wat (puré de garbanzos), verduras, ensaladas, queso, etc.

Los sabores de la comida etíope son como una explosión en la boca, las salsas y aromas te trasportan hasta el mismo corazón de África, y si cierras los ojos te puedes imaginar rodeado de cascadas color chocolate y el sonido envolvente de los macacos y aves de la selva.

Pero Etiopía no solo son sus gentes y gastronomía, también forman parte de ella un conjunto de rutas históricas donde resuenan los ecos de grandes imperios y reyes, que fascinaron en su visita a autores como Kapuscinsky o Javier Reverte.

Desde la magia medieval de Gondar, donde las almenas, arcos y torres se erigen majestuosamente entre el verdor que consume el lugar, hasta Lalibela, el mítico pueblo perdido en las montañas que permaneció en secreto durante décadas y que posee unos monolíticos templos cincelados en la piedra por debajo del nivel del terreno.

Jugando al escondite con las montañas

La angosta grieta rocosa zigzaguea entre una docena de iglesias en el subsuelo. El color rojizo se apodera de aquella imagen y al alzar la vista, una enorme construcción se levanta ante mis ojos, “esto es Lalibela”- dice Ignasi, el guía. Él lleva 15 años recorriendo Etiopía con grupos de turistas y jamás se ha cansado de visitar aquellas iglesias trogloditas que aparecen como surgidas de las entrañas de la tierra.

Entre estrechos barrancos y escarpadas y frondosas colinas, asomándose a escondidas para bañarse con la luz del día, la intrincada red de túneles subterráneos, que conectan una docena de iglesias, se abre paso hasta las enormes piezas talladas a mano con herramientas rudimentarias y de un solo bloque.

Al fin contemplo las iglesias de las que tanto había leído. Un halo de misterio me acompaña en todo momento, y de vez en cuando me cruzo con algunos sacerdotes vestidos de un blanco impoluto con turbante y bastón. La escena es insuperable cuando se asoman a los ventanucos, a bastantes metros del suelo, meditabundos y mirando al horizonte. Sin duda alguna, Lalibela es un lugar fotogénico, encantador y sobre todo mágico. Aquello que se suele decir de “la fe mueve montañas” en este caso, no solo es la pura verdad, sino que es una experiencia que se debe vivir al menos una vez en la vida.

Los reyes de Etiopía

Normalmente, cuando viajas a África tienes la idea de que no verás ningún animal de cerca aunque hagas un safari, ya que nadie puede garantizar que el león o el rinoceronte de turno estén allí esperando tu llegada. La fauna en Etiopía es extremadamente diversa. Mi sorpresa es bárbara cuando los animales, que en un principio me había hecho a la idea de ver en postales, se pasean tranquilamente delante del objetivo de la cámara.

Los lagos del país aúnan un sinfín de especies, desde hipopótamos descomunales, que asoman la cabeza tímidamente y mueven las orejas de atrás hacia delante, hasta cocodrilos que se pasean frente a las barcas de los pescadores, agazapados y siempre alerta. En tierra llaman la atención las hermosas cebras, con unas rayas que brillan a la luz del sol como si estuvieran recién pintadas, los antílopes y gacelas, de prominentes cuernos y asilvestrados saltos, los flamencos, que como una nube rosa se posan junto al lago y permanecen largas horas en perfecto equilibrio, y la infinidad de aves, que lucen plumajes espectaculares.

La verdadera belleza de la fauna etíope reside en el entorno que la rodea y el ambiente que se crea cuando todos los sonidos de alrededor susurran su animada, pero relajante melodía. Las cascadas chocan contra las rocas del precipicio con fuerza, y baten sin miedo; los pájaros pían sin cesar, igual que los monos aúllan, colgados de los árboles más cercanos.

A veces solemos quedarnos con los clichés. Tenía la imagen de una Etiopía seca y árida pero nada de lo que estaba viendo se parecía a aquello: praderas verdes, montañas pobladas de árboles y agua por todas partes. Sin duda alguna, mi estancia en Etiopía, desde el Valle del Omo, hasta la antigua Abisinia, fue una montaña rusa de emociones y sensaciones que traté de vivir al límite desde que puse el primer pie, hasta el día que dejé atrás aquella maravillosa aventura. Había recorrido, durante 17 días, un país de contrastes que rompió mis esquemas, de viajes por carretera, paisajes cambiantes y gente cuya hospitalidad no tenía parangón.

Si echo la mirada atrás recuerdo aún la visita a la tribu karo, una anécdota digna para contar a mis nietos, de esas que difícilmente alguien creería. La tribu vecina, los bumi, les habían robado algunas vacas y mujeres. Cuando el grupo de turistas llegó al poblado, los karo estaban en éxtasis, embadurnados con polvos blancos y saltando frenéticamente. Se preparaban para la guerra. Ignorantes de todo aquello, nos imaginábamos un teatrillo donde la tribu representaba su escena principal: “qué turístico”-comentábamos al guía-. Ignasi, que sabía perfectamente que aquello no iba a terminar bien, dijo: “subid al coche que nos vamos pitando”.

Las tribus, a pesar de que son muy abiertas, también tienen una vida, enemigos y viven una realidad completamente diferente a la nuestra. No se trata de un decorado de quita y pon que se monta cuando se acercan los turistas. En aquel caso, ¡estaban en medio de una guerra! En Etiopía nunca sabes lo que puede ocurrir.

Sentado en la terraza de algún lugar de Etiopía se oyen, a lo lejos, las carcajadas de unos niños. El sol ya se está poniendo y termina el día. La noche entra en escena sin prisa, oscureciendo aquella maravilla lentamente. Han pasado unas horas y sigo inmóvil, mientras la luna brilla plateada y el añil tiñe todo, incluso a las personas. Me quedo en silencio.

Reportaje realizado a partir de conversaciones con el guía de Tuareg Viatges, Ignasi Rovira

Canción: "Shashemene Ethiopia", de Aster Aweke

La tierra, de un ligero tono rojizo, estaba mojada y en algunos tramos nuestros pies chapoteaban sobre el barro. El camino serpenteaba entre infinidad de arrozales de un intenso color verde y pequeños pueblos rurales se asomaban tímidamente. Los niños, con la cara untada de thanaka para protegerse del sol, sonreían divertidos y saludaban agitando la mano enérgicamente mientras gritaban mingguhlaba, que significa hola en birmano. Nuestro viaje a Myanmar se presentaba lleno de sorpresas y maravillosa aventuras.

Texto: Irene García (Una vida de aventuras)

Imágenes: Natalia Díaz y Paso Noroeste

La gente se asomaba a las ventanas y se acodaba tras las vallas para observar con curiosidad nuestra llegada. Myanmar, también conocido como la antigua Birmania, nos acogía calurosamente y nos brindaba desinteresadamente todo lo que tenía. Aquella noche dormimos en las casas de la tribu Danu, no tenían electricidad ni agua corriente y la ducha consistía en un barreño de agua de lluvia con cubos al aire libre.

No lo dudamos y empezamos a "despelotarnos" para disfrutar de una ducha, tras una larga jornada de trekking, bajo la preocupada mirada de nuestra coordinadora, que sabía lo recatados que eran los lugareños y temía un conflicto político, aunque terminamos aficionándonos a estos baños comunitarios en pleno contacto con la naturaleza.

La familia que nos acogía nos preparó, bajo la luz de las velas, una cena buenísima con los productos que ellos mismos cultivaban. Los platos danzaron de un lado al otro de la mesa baja, casi a ras del suelo, mientras desprendían unos aromas a especias deliciosos. Los vapores inundaban la habitación y los anfitriones sonreían al vernos comer. Probamos el laphet thoke o ensalada de hojas de té, el arroz y fideos estilo Shan y el buthi kyawhtamin, calabaza rebosada y frita. Pasamos largas horas charlando con los locales que se amontonaban en la puerta, algunos en inglés y otros por gestos, incluso nos leyeron la mano con unas cartas de tarot. El señor San, un simpático guía local que habíamos contratado, nos contó divertido las batallitas de cuando estudiaba en la universidad de Mandalay y escondía chuletas en los bolígrafos. Esa noche dormimos todos juntos en el suelo de la única habitación de la casa, que estaba complemente cubierto por alfombras tejidas a mano. La casa, suspendida en el aire por cuatro pilares de madera, contaba con techo de zinc y paredes trenzadas con bambú, como la mayoría de las casas del país.

El país de las sonrisas

Cuando los primeros rayos dorados del sol se cuelan entre las callejuelas de la ciudad y los puestos de los mercados locales se encuentran abarrotados de frutas y verduras, Myanmar despierta. Algunos mercados, como el de Hmaw Be, abren a las 4 de la mañana y empiezan a recoger a las 8, sin embargo, un simple paseo a través de estos hervideros sociales te transporta directamente al corazón de la ciudad y te acerca a la vida cotidiana de sus gentes. Un baile de color, sabor y aromas inunda el ambiente. Los colores son más intensos y brillantes que de costumbre y las frutas parecen más apetitosas. Las mujeres, sonrientes como siempre, visten telas rojas, verdes, violetas y naranjas y cubren su cabeza con turbantes de igual colorido. Se sientan en el suelo, casi en cuclillas, y orgullosas te ofrecen todo tipo de alimentos.

A esa misma hora, los pescadores de la etnia Intha salen con sus barcas en busca de alguna presa en el lago Inle. Esta etnia tiene una forma muy peculiar de remar. Enroscan una pierna al remo y mantienen el equilibrio con el otro pie situado en el extremo de la barca mientras lanzan y recogen las redes. Unas 200 aldeas rodean el lago y trabajan con la seda, el lino y la flor de loto para confeccionar hermosas prendas, muchas de ellas destinadas a cubrir las numerosas imágenes de buda. La artesanía es fundamental en Myanmar, la gran calidad de sus materias primas y el minucioso trabajo de los artesanos convierten al país en un paraíso para los amantes de la artesanía, muy variada y barata hasta límites insospechados. Creo que nos llevamos de todo: tazas lacadas, telas, joyas, metales labrados...

Aunque curioso sí que es el modo en que llaman la atención de los camareros. En un bar o restaurante, dos besos al aire sirven para, por ejemplo, pedir la cuenta. Estábamos sentados en un pequeño local, hacía un día caluroso y la humedad nos pegaba la ropa al cuerpo. De pronto, oímos como los chicos de la mesa de al lado lanzaban besos volados al camarero. Pensamos que eran amigos y se mostraban así su afecto, pero al comprobar que el resto de personas hacía lo mismo decidimos probar. Lanzamos dos besos al camarero más cercano y enseguida se acercó sonriente. Cuando trajo la cuenta me agarró el codo derecho con su mano izquierda. Resulta que siempre que entregan algo lo hacen de esta forma en señal de respeto.

La mayoría de hombres y mujeres de Myanmar trabajan de sol a sol, aunque, tras las largas jornadas de trabajo, los hombres se reúnen en las tea houses y juegan, sentados en su perpetua posición en cuclillas, a los dados -que en ocasiones cambian por caracoles-, a las damas, a las cartas o al jilown, más tradicional entre los jóvenes. Este juego consiste en pasarse, utilizando las piernas y con un solo toque, una pelota hueca de caña o goma. Forman un círculo de varios hombres descalzos y con el longy de cuadros remangado entre las piernas, improvisan un juego que se alarga durante horas.

Tras jugar unas partidas de jilown con los locales, que lloraban de la risa al ver nuestros esfuerzos, el sol empezó a descender lento y confiado. Aquel día brillante y ligeramente anaranjado comenzaba a apagarse y bañaba de sombras una ciudad que no renunciaba a la vida nocturna. Empezaron a surgir puestos callejeros, la gente se refrescaba en la puerta de sus casas y los niños correteaban descalzos sintiendo la tierra seca y polvorienta bajo sus pies. Los jugadores de jilown regresaban a sus casas y de las improvisadas cocinas, pues no eran más que calderos sobre maderos ardiendo, emanaba un olor intenso y reconfortante, como un guiso de la abuela pero con curry, arroz, verduras y pescado. Aún huelo esos aromas en sueños.

Viajar atrás en el tiempo

La bici serpenteaba entre los más de dos mil templos que se conservan del primer imperio birmano. Ya estaba amaneciendo y la niebla se disipaba en aquel paisaje infinito. Mil y una historias de reyes, batallas, emboscadas y leyendas milenarias poblaban los interminables caminos de Bagan. Las enormes siluetas de los templos, muchos en ruinas, se sucedían sin ninguna vergüenza y se alzaban majestuosos hacia el cielo. Cuatro accesos en cada lateral, comunes en todos los templos, conducían al interior donde descansaba una figura de buda. En algunos casos inmensa, dorada e intimidante y en otros, de piedra pintada a mano, sencilla y meditabunda.

Parecía un lugar detenido en el tiempo. Apenas nos cruzamos con gente y solo se oía el chirrido de la bici oxidada avanzando impasible entre los polvorientos caminos de la historia de la antigua Birmania. La calma lo inundaba todo, los pájaros piaban a los lejos y la serenidad se apoderó de nosotros. Quedamos como adormilados por la paz de Bagan, que también nos acompañó en los templos budistas de Yangon y Mandalay.

Viajamos en tren -arriesgándonos a cruzar el viaducto de Gokteik-, en autobús, en taxi compartido, en tuk tuk, en barco, también en bici e incluso hicimos autoestop. Nos mezclamos con la gente y nos fundimos con la naturaleza, respiramos la paz de los templos de Bagan y surcamos las aguas del lago Inle. Al final nos sentimos como verdaderos viajeros, no como turistas. La incertidumbre y la aventura nos acompañó en todo momento y las fuerzas y las ganas de conocer el país no nos abandonaron nunca. Empezamos como unos completos desconocidos y terminamos siendo grandes amigos que hoy comparten experiencias únicas, incluso surgió el amor. La flexibilidad del viaje nos permitió disfrutar con mayor intensidad de un itinerario planificado sobre la marcha donde todos colaboramos, porque, al fin y al cabo, no fue un viaje, fue una aventura inolvidable.

Reportaje realizado a través de conversaciones con Natalia Díaz, coordinadora de la agencia Paso Noroeste y la viajera Zuriñe Bilbao.

Debían ser las 6 de la mañana cuando una bofetada de aire caliente me golpeó al bajar del autocar. Un paisaje de color marrón arena se extendía ante mis ojos y el característico pero organizado caos de El Cairo quedaba en un segundo plano. Mis ojos avanzaron lentamente a través del desierto hasta toparse con un pedazo de historia viva, una construcción enigmática, un sueño que al fin se hacía realidad. Sí, estaba en Egipto, cuna de las civilizaciones más extraordinarias, de faraones y dioses, de rituales y templos. Me encontraba en el corazón de una ciudad vibrante y llena de energía, donde cada paso sacudía a los sentidos y cada rincón escondía un secreto.

Texto y vídeo: Irene García (Una vida de aventuras)

Imágenes: Pixabay

Las imponentes siluetas de las pirámides de Giza se alzaban hasta casi tocar el cielo. Inmóviles sobre la arena del desierto desde hace más de 4.500 años son la única maravilla del mundo antiguo que se conserva en la actualidad. Tumbas inexpugnables que albergaban tesoros y objetos que podían ser de utilidad para el faraón en su otra vida. En el interior de estas majestuosas construcciones, un laberinto de pasadizos angostos y galerías oscuras serpenteaba hacia arriba y hacia abajo hasta la cámara funeraria del faraón, cuyas paredes estaban cuidadosamente decoradas con textos jeroglíficos desteñidos por el paso de los años. Se trata de uno de esos lugares a los que hay que viajar al menos una vez en la vida. La atmósfera que se respira te transporta directamente al corazón de la civilización egipcia, te imaginas caminando por los zocos, los salones de palacio, surcando el Nilo en barcas de vela o haciendo ofrendas a Horus y Ra en sus majestuosos y coloridos templos plagados de columnas y estatuas colosales.

No muy lejos de allí, una gran esfinge (cuerpo de león y cabeza humana), guarda el lugar. A pesar de la erosión y sedimentación por las arenas del desierto, la esfinge luce majestuosa e intimidante, y emociona al tenerla frente a frente con su presencia retadora.

Una travesía por el Nilo

Egipto tiene mil rostros y formas apasionantes de recorrer su historia, y quizás, navegar el Nilo, el gran río de África, resulta imprescindible para captar la magia atemporal del país. Un crucero de 4 días por el Nilo a través de 200 kilómetros de tesoros arqueológicos a bordo de un barco es, sin duda, la mejor excusa para caer rendido a sus pies, perder la cabeza y terminar perdidamente enamorado de Egipto.

Las embarcaciones estaban atracadas en el puerto, apiladas en paralelo de forma que para llegar a la última debías cruzar todas las demás. A la entrada, una toalla caliente y un té rojo aguardaban mi llegada, y en la habitación, un mono saltarín, un cisne o un caimán, dependiendo del día, dibujaban en mi cara una sonrisa de oreja a oreja. Resulta que la tripulación se entretenía cada día creando maravillosas imitaciones de animales con toallas, a veces incluso se escondían en el pasillo para ver la sorpresa de sus huéspedes.

Los atardeceres en cubierta eran un regalo. Todo estaba en calma, el viento cálido mecía las velas de las falucas, las orillas se teñían de un color anaranjado casi rosa, el sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte y el resto de naves surcaban las aguas del Nilo despreocupadas. Cuando caía la noche, los aromas de las especias subían hasta la cubierta, el curry se mezclaba con la guindilla, el cardamomo, el jengibre y la canela en una danza de olores, sabores y recuerdos bajo la noche estrellada. Las conversaciones con el guía, recostados en las tumbonas de la piscina, la noche de las chilabas y los bailes de danza del vientre también tenían lugar en aquel sitio privilegiado.

Por la mañana, los templos egipcios seguían en pie, al igual que miles de años atrás. La luz del día mostraba sus secretos y permitía apreciar una compleja lista de dioses, faraones, esposas e hijos que se paseaban entre las paredes de aquellos mitos vivientes. Templos como el de Karnak, la mayor construcción religiosa jamás realizada, regalaban una visita inolvidable a través de sus columnas, estatuas, obeliscos y santuarios. La imponente entrada al templo de Luxor con su avenida de esfinges, palmeras, columnatas y las estatuas sentadas de Ramsés II, las increíbles dimensiones del pilono en el templo de Horus, en Edfu, o la majestuosa fachada de Abu Simbel componían un mosaico abrumador, repleto de significado, historia y belleza, donde los indescifrables jeroglíficos que se sucedían sin control por sus paredes dibujaban mucho más que una historia de dioses, aquellos dibujos desteñidos y en algunos casos mutilados eran la explicación a una civilización entera.

El hogar de los faraones

El guía nos aseguró que debíamos salir temprano si no queríamos abrasarnos de calor a medio día, así que desayunamos en el bendito buffet del barco y nos dirigimos al fascinante Valle de los Reyes.

El trenecito bailaba zigzagueante entre las enormes montañas derretidas que formaban el valle en medio del desierto, mientras Sherif, el guía, relataba apasionadamente la historia de los faraones que allí descansaban. Él era egiptólogo y tras 15 años ejerciendo de guía conocía los lugares como la palma de su mano, nos mostraba cosas que los demás ignoraban y nos evitaba las avalanchas de turistas.

A simple vista el valle era eso: un valle. Ninguna pista delataba la existencia de tumbas faraónicas, de tesoros de incalculable valor o de cuerpos embalsamados hace miles de años. A diferencia de otras construcciones egipcias, el Valle de los Reyes era humilde y pasaba desapercibido bajo el recalcitrante sol de la mañana. Unas entradas a modo de túnel en las bases de las montañas indicaban el acceso a las diferentes tumbas, más de 60 por el momento.

Parecía un sueño estar allí con la realeza egipcia. Los cuerpos embalsamados, momificados y sepultados bajo tierra; las cámaras funerarias escondidas a través de laberintos subterráneos; las paredes repletas de jeroglíficos con llamativos colores naranjas, azules y rojos; los sarcófagos tallados y los miles de objetos por clasificar se sucedían a cada paso del extenso valle. La esencia de todos los libros y películas sobre Egipto estaba concentrada en aquel lugar. Respirar ese aire era como retroceder en el tiempo a 1922 cuando Howard Carter abrió la celebérrima tumba de Tutankamón y desató con ello la temida maldición del rey-niño. Sin embargo, el valle escondía más de lo que parecía. Entre las montañas del Valle de las Reinas, se alzaba espléndido y desafiante el templo de Hatshepsut, la primera reina-faraón. Unas terrazas escalonadas, comunicadas por unas enormes rampas, reposaban bajo el sol abrasador, antaño rodeadas de jardines y árboles exóticos, y completaban el puzle que es la historia de los dioses y reyes egipcios.

Sin duda, Egipto es un país que te atrapa de todas las formas posibles. Puede cautivarte mientras estás perdido en un zoco rodeado de babuchas de miles de colores, vasos de té a la menta danzando entre los puestos y el olor a narguile en el aire, regateando por absolutamente todo, saboreando un plato del mejor kefta, incluso endulzando las tardes con un delicioso baklava o visitando las joyas arqueológicas más imponentes del mundo. Después de 8 días en un tour por Egipto no querrás marcharte, vivirás recordando las noches cálidas de El Cairo y las tardes refrescantes en el Nilo, la entrada a las pirámides, la subida al Monte Sinaí tras las huellas de Moisés, la llegada al Valle de los Reyes. Te imaginarás recorriendo una vez más la sala de las enormes columnas de Karnak o atravesando la majestuosa entrada de Abu Simbel, rememorarás los tatuajes de henna, que ya habrán desaparecido, las largas conversaciones con el guía en la cubierta del barco y la amabilidad y buen corazón de la gente. Puede que hasta recuerdes con cariño aquella vez que intentaron cambiarte por 30 camellos rojos, ojo, que son los más caros.

Reportaje realizado a paritr de conversaciones con los viajeros Carlos Elizondo y María Soledad Paidón y el egiptólogo Sherif Shahin de Tierra Sinai.

Canción: Sufi- Omar Faruk Tekbilek